La poutre IPN est moyen de soutenir un plafond lorsque l'on abat un mur porteur. Elle est très utile si vous voulez bénéficier d'un espace plus grand et de créer un intérieur à l'esprit loft industriel. Comment calculer les charges admissibles par une poutre IPN ? Voici une présentation du calcul et du tableau de charge IPN.

Tableau de charge IPN : l'outil clé pour choisir la bonne poutre

Le tableau de charge IPN est un tableau de mesure qui permet d'indiquer le poids maximum que peut supporter une poutre IPN en fonction de son profil et de sa longueur. Pour vous donner une idée, si vous voulez abattre un mur porteur dans votre logement, vous pouvez vous référerez au tableau suivant.

| Profil/portée | 2m | 2.5m | 3m | 3.5m | 4m | 4.5m | 5m | 5.5m |

| 80 | 615 kg | 386 kg | | | | | | |

| 100 | 1 362 kg | 862 kg | 588 kg | 421 kg | | | | |

| 120 | 2 625 kg | 1 665 kg | 1 142 kg | 824 kg | 617 kg | 471 kg | | |

| 140 | 4 591 kg | 2922 kg | 2 011 kg | 1 458 kg | 1 097 kg | 847 kg | 667 kg | 531 kg |

| 160 | 7 452 kg | 4 781 kg | 3 297 kg | 2 400 kg | 1 813 kg | 1 409 kg | 1 117 kg | 900 kg |

| 180 | 10 250 kg | 7 429 kg | 5 131 kg | 3 743 kg | 2 836 kg | 2 211 kg | 1 761 kg | 1 425 kg |

| 200 | 13 643 kg | 10 890 kg | 7 593 kg | 5 544 kg | 4 210 kg | 3 289 kg | 2 629 kg | 2 137 kg |

Comment lire ce tableau correctement ?

Le tableau de charge IPN peut sembler technique au premier regard, mais il repose sur une logique simple si l’on comprend les termes clés.

Chaque ligne correspond à un profil d’IPN, identifié par sa hauteur exprimée en millimètres (80, 100, 120, etc.). Cette hauteur détermine la robustesse de la poutre : plus elle est importante, plus la poutre peut reprendre de charge.

Chaque colonne indique une portée, c’est-à-dire la distance libre entre les deux extrémités de l’IPN, autrement dit la longueur entre ses deux appuis. Plus cette portée est longue, plus la poutre est sollicitée et plus la charge qu’elle peut supporter diminue.

Les chiffres indiqués dans le tableau correspondent à la charge admissible maximale, en kilogrammes, que l’IPN peut soutenir dans des conditions idéales. Il s’agit de charges uniformément réparties sur toute la longueur de la poutre (par exemple : un plancher, un mur léger, une dalle). Si la charge est concentrée en un seul point ou si les appuis sont irréguliers, la résistance réelle peut être très différente.

Quelle charge admissible pour un IPN de 120 ?

Prenons la ligne correspondant au profil 120 dans le tableau. Si la poutre IPN repose sur deux murs espacés de 2,5 mètres, la charge admissible est de 1 665 kg répartis sur toute sa longueur. Pour une portée plus longue, de 4 mètres par exemple, cette capacité descend à 617 kg. Cela montre bien que plus la portée augmente, plus la capacité portante de l’IPN diminue, même si le profil reste identique.

Quelle charge admissible pour un IPN de 180 ?

Avec un profil de 180, on monte nettement en capacité. À une portée de 2,5 mètres, la charge admissible est de 7 429 kg. Même avec une portée de 4 mètres, l’IPN peut encore supporter 2 836 kg, soit plus de quatre fois ce qu’un IPN de 120 peut encaisser sur la même longueur. Ce type de profil est souvent utilisé pour des ouvertures importantes, comme entre deux grandes pièces, ou pour soutenir un étage avec une dalle béton.

📌

Pour en apprendre plus sur le sujet :

Poutre IPN : prix par types, dimensions & 3 devis d'experts

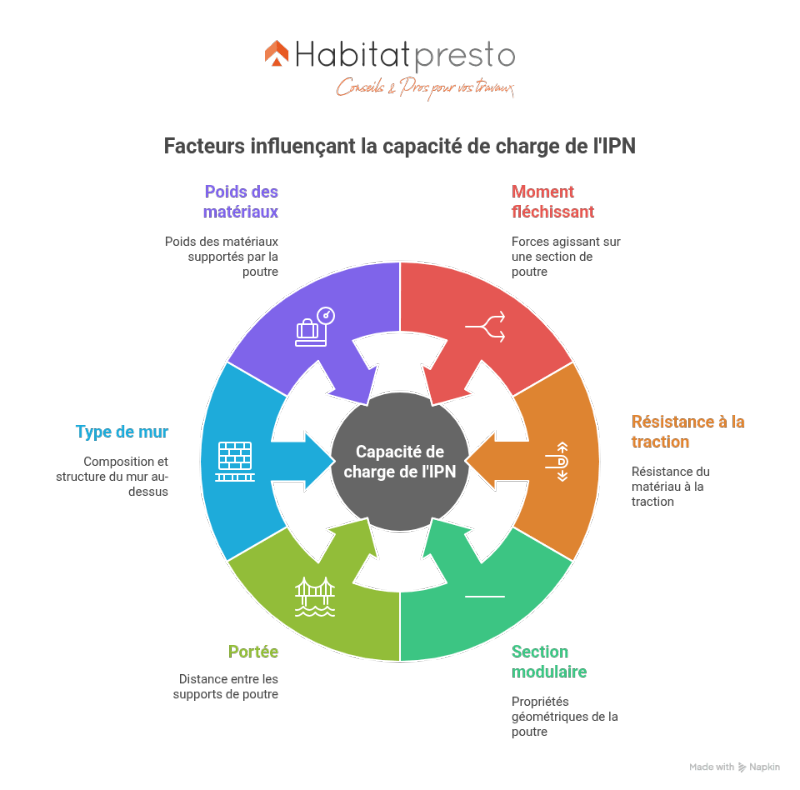

Comment calculer la charge qu'un IPN peut supporter ?

La méthode de calcul pour déterminer les charges admissibles sur une poutre IPN reste technique. Elle peut se calculer en utilisant la formule suivante :

M = R x Z

Dans cette formule :

- M représente le moment fléchissant, c’est-à-dire les forces qui s’exercent sur une section de la poutre. Il s’exprime en newton-mètre (N·m) ou en newton-millimètre (N·mm).

- R est la résistance à la traction du matériau, généralement de l’acier. Elle s’exprime en mégapascals (MPa), soit N/mm².

- Z est la section modulaire de la poutre, qui dépend de sa forme et de ses dimensions. Elle s’exprime en millimètres cubes (mm³).

Ce calcul reste complexe et dépend de nombreux paramètres techniques. Il n’est pas à la portée du grand public : seule l’intervention d’un professionnel du bâtiment ou d’un bureau d’études permet de garantir un dimensionnement sûr et conforme.

L'expertise de Hugo, métallier dans le 13 :

"Le calcul de la charge supportée par un IPN, c’est un truc qui ne s’improvise pas. Ce n’est pas juste une question de dimension, mais aussi de portée, de type de mur au-dessus et de poids des matériaux. Par exemple, j’ai vu un client choisir un IPN de 180 mm parce qu’il avait vu un tableau sur internet… sauf que le mur au-dessus contenait une poutre cachée, ce qui doublait la charge. L’IPN s’est légèrement déformé après quelques mois, et il a fallu tout reprendre. Un pro utilisera les bons outils de calcul (type Eurocode) et prendra en compte tous les paramètres : mieux vaut payer une expertise que risquer des dégâts irréversibles."

🎥 Découvrez en vidéo comment transformer votre cuisine : ouverture de mur porteur avec IPN

2 exemples de chantier concrets pour déterminer le profilé

Pour l'ouverture d'un mur porteur

Un mur porteur de 3,5 m doit être ouvert pour agrandir le salon. Avant de poser une poutre, le professionnel calcule la force exercée sur la poutre au centre de l’ouverture (c’est ce qu’on appelle le moment fléchissant, ou M). Cette force dépend du poids des matériaux au-dessus, mais aussi de la largeur de l’ouverture.

Il choisit ensuite un acier suffisamment résistant (R) et vérifie que le profil sélectionné a une forme adaptée pour encaisser cette contrainte sans se déformer (c’est le rôle du Z, un indicateur lié à la géométrie de la poutre). Dans cet exemple, seule une poutre IPN de 180 présentait les bonnes caractéristiques pour supporter cette ouverture en toute sécurité.

Image réalisée à l'aide de l'intelligence artificielle

Pour la création d'une mezzanine

Pour soutenir une mezzanine de 2,5 m, le professionnel commence par évaluer les efforts exercés sur la poutre, en fonction des charges : meubles, plancher, personnes... Cela lui permet de connaître le moment de flexion (M) que devra encaisser la poutre.

Il choisit un acier courant (souvent S235) dont la résistance à la traction (R) est bien connue, puis détermine si la forme de l’IPN (son Z) est suffisante pour reprendre ces efforts sans fléchir. Ici, un IPN de 120 offrait un bon compromis entre solidité, dimensions raisonnables et sécurité.

🚨 Les conséquences d'un mauvais dimensionnement

Des fissures dans les murs

Une poutre trop faible peut fléchir légèrement sous le poids qu’elle supporte. Résultat : la maçonnerie autour réagit. Des fissures peuvent apparaître au niveau des encadrements de portes, des murs perpendiculaires ou au plafond. Parfois discrètes au départ, elles peuvent s’élargir avec le temps, jusqu’à fragiliser tout un pan de mur.

Un affaissement du plancher ou du plafond

Si la poutre est mal dimensionnée, le plancher qu’elle porte peut commencer à s’affaisser. Cela crée des déséquilibres dans la pièce : le sol devient irrégulier, les meubles penchent, les portes frottent. Le plafond situé en dessous peut aussi se déformer, formant une légère cuvette ou montrant des signes de tension (fissures en étoile, joints qui craquent).

Un risque d’effondrement à long terme

Dans les cas les plus graves, surtout lorsqu’une charge ponctuelle n’a pas été anticipée (cloison maçonnée, poutre croisée, dalle béton), la structure peut céder. Ce type de défaillance n’est pas toujours brutal : l’IPN se déforme lentement, les appuis cèdent, jusqu’à l’effondrement partiel. Une erreur de calcul peut donc engager non seulement le bâti, mais aussi la sécurité des occupants.

Un surcoût important en cas de reprise

Corriger une erreur de dimensionnement, c’est souvent démolir une partie des travaux déjà réalisés : casser un habillage, déposer une poutre, renforcer les appuis, refaire un sol ou un plafond. En plus du coût matériel, cela suppose parfois de refaire une étude, de déposer une nouvelle déclaration de travaux… et de vivre dans un chantier imprévu.

Qui contacter pour poser le bon IPN ?

Poser une poutre IPN ne s’improvise pas. Il est essentiel de valider le bon dimensionnement et de confier les travaux à des professionnels compétents. Voici les principaux acteurs à contacter.

Le bureau d’études structure

C’est lui qui réalise les calculs de charge et détermine les dimensions exactes de la poutre à poser, en fonction de la configuration du bâtiment. Il s’appuie sur les normes (type Eurocode), prend en compte la nature des appuis, les matériaux, la charge d’exploitation… Il délivre une note de calcul indispensable dans de nombreux projets, notamment en copropriété ou pour les assurances.

L’architecte

Si votre projet s’inscrit dans une rénovation globale, une extension ou une redistribution importante des volumes, l’architecte peut intervenir dès la conception. Il coordonne l’étude structurelle, vérifie la faisabilité, dépose les autorisations administratives (déclaration préalable ou permis de construire) et suit le chantier. Il travaille souvent en lien avec un bureau d’études.

L’entreprise de maçonnerie

C’est elle qui réalise concrètement l’ouverture, le soutènement provisoire, la pose de l’IPN et son scellement. Elle intervient une fois les calculs validés. Une entreprise sérieuse dispose d’une assurance décennale couvrant ce type d’intervention structurelle. Certains artisans travaillent en lien direct avec un bureau d’études pour sécuriser l’ensemble de la prestation.

Quelles sont les autres type de poutres porteuses ?

L’IPN est la poutre en acier la plus connue, mais ce n’est pas la seule utilisée dans le bâtiment. Selon la charge à reprendre, l’esthétique souhaitée ou les contraintes techniques, d’autres profils peuvent être plus adaptés. Voici les principales alternatives.

La poutre IPE

L’IPE ressemble à l’IPN, mais ses ailes (les parties horizontales du "I") sont parallèles et non inclinées. Cela lui donne un profil plus fin, souvent plus léger, tout en restant performant. Elle est fréquemment utilisée pour les planchers ou les mezzanines dans des configurations simples. Par rapport à l’IPN, l’IPE est plus facile à souder ou à assembler.

La poutre HEA

Plus massive que l’IPN, la HEA a des ailes épaisses et parallèles. Elle est conçue pour supporter des charges plus importantes sur de longues portées. Son format plus large lui permet de mieux répartir les efforts. On la retrouve souvent dans les constructions neuves, les reprises lourdes de structure ou les ouvrages très sollicités.

La poutre HEB

Encore plus robuste que la HEA, la HEB a une âme (la partie verticale) et des ailes encore plus épaisses. Elle est utilisée lorsqu’il faut une grande capacité portante avec un minimum de fléchissement : par exemple pour soutenir une dalle béton ou reprendre un étage complet. Ce type de poutre est courant dans les bâtiments collectifs, les commerces ou les projets complexes.

Image réalisée à l'aide de l'intelligence artificielle

FAQ utile

Sur combien de cm doit reposer un IPN ?

Quel poids peut supporter un IPN de 160 ?

Comment calculer la charge pour un IPN ?

Quelle section d'IPN choisir pour une portée de 4 m ?

Quel poids peut supporter un IPN de 200 ?

Références :

- Calcul charges admissibles sur une poutre IPN, SARL ANDO

- Charge admissible poutrelle, Qofi Pro

- Poutre IPN : comment déterminer la charge maximale supportable, Monde Immobilier

- Comment poser une poutre IPN sur un mur porteur ?, Acorus

- Image principale Adobe Stock,

Lexique utile

- Acier S235 : Qualité d’acier standard utilisée pour les IPN. Ce matériau offre une bonne résistance à la traction et à la compression, tout en restant économique. Il est fréquemment mentionné dans les fiches techniques et devis.

- Appui : Zone où l’IPN repose sur une structure (mur, poteau, etc.). L’appui doit être correctement dimensionné et renforcé pour garantir la transmission des charges sans fragiliser la structure.

- Charge admissible : Poids maximum que l’IPN peut supporter sans risque de déformation excessive ou de rupture. Ce calcul dépend des dimensions du profilé, de la portée et de la manière dont il est installé.

- Charge ponctuelle : Poids appliqué sur un point précis de l’IPN (par exemple, une poutre ou un poteau). Elle diffère d’une charge répartie et nécessite un dimensionnement spécifique pour éviter une surcharge localisée.

- Charge répartie : Poids uniformément réparti sur toute la longueur de l’IPN (comme un plancher). Ce type de charge est généralement plus facile à gérer et souvent utilisé dans les calculs de dimensionnement.

- Classe de résistance : Catégorie définissant les propriétés mécaniques de l’acier utilisé pour l’IPN (par exemple, S235 ou S355). Plus la classe est élevée, plus l’IPN peut supporter de charges lourdes.

- Déflexion (ou flèche) : Déformation verticale subie par un IPN sous l’effet d’une charge. Les normes imposent une flèche maximale (généralement de l’ordre de L/300, où L est la portée).

- Eurocode 3 : Norme européenne régissant le calcul des structures métalliques, y compris les IPN. Elle précise les critères de dimensionnement et de résistance à respecter pour garantir la sécurité.

- Flambement : Déformation latérale d’un IPN sous l’effet d’une charge de compression. Ce phénomène doit être anticipé, notamment pour les IPN soumis à de grandes portées ou à des charges importantes.

- IPN (I à Profil Normal) : Profilé métallique en forme de "I" utilisé dans les constructions pour supporter des charges. Sa particularité réside dans sa robustesse et sa capacité à résister à des contraintes de flexion.

- Linéique : Mesure des charges en fonction de la longueur (exprimée en kg/m). Cela permet de calculer la répartition des charges sur toute la longueur de l’IPN.

- Moment de flexion : Effort qui agit sur un IPN et peut entraîner sa déformation ou sa rupture. Les IPN sont dimensionnés pour résister à ces moments, en fonction de leur section et de leur longueur.

- Moment quadratique : Paramètre géométrique d’un profilé, exprimant sa capacité à résister à la flexion. Plus le moment quadratique est élevé, plus l’IPN est résistant.

- Patin : Partie horizontale supérieure et inférieure de l’IPN, qui supporte les charges appliquées. La largeur et l’épaisseur des patins influencent directement la capacité portante de l’IPN.

- Portée : Longueur de l’IPN entre deux appuis. Plus la portée est grande, plus l’IPN doit être rigide pour éviter une déformation excessive.

- Profilé HEB : Alternative à l’IPN, plus large et plus résistant, souvent utilisée pour les charges lourdes. Les devis et plans doivent spécifier quel type de profilé est nécessaire.

- Résistance à la traction : Capacité de l’IPN à résister aux forces qui tirent sur ses extrémités. C’est une propriété fondamentale des matériaux utilisés dans les profilés métalliques.

- Scellement chimique : Technique utilisée pour fixer les extrémités d’un IPN dans un mur ou un support. Cela garantit une stabilité optimale, notamment pour des installations soumises à des charges lourdes.

- Section modulaire : Indicateur technique lié à la résistance de l’IPN à la flexion. Plus la section modulaire est importante, plus l’IPN peut supporter des charges élevées sans se déformer.

- Torsion : Déformation due à une charge excentrée ou mal répartie, entraînant une rotation de l’IPN autour de son axe. Une torsion excessive peut compromettre la stabilité de la structure.

- Treillis métallique : Structure composée de poutres croisées en acier, utilisée en combinaison avec un IPN pour répartir les charges sur de grandes portées. Elle est souvent mentionnée dans les calculs de renforcement.

- Visibilité en sous-face : Placement d’un IPN visible sous un plafond ou dans un mur, influençant son traitement esthétique (peinture antirouille, habillage, etc.). Les coûts liés à ces finitions peuvent apparaître dans un devis.

- Voile béton : Mur porteur en béton sur lequel repose un IPN. Le dimensionnement de ce support est crucial pour éviter les fissures ou affaissements à long terme.

Pour approfondir votre lecture

Estimer les coûts et planifier votre budget :

- Coût de la rénovation d'un appartement

- Budget pour la rénovation d'une maison

- Quels travaux réaliser avec 50 000 euros ?

- Prix de rénovation d’un studio

- Prix horaire des artisans

- Prix pour la rénovation d’une chambre de 12m²

- Prix et pose de cloisons en placo

- Prix pour un dressing sur mesure

Réaliser des devis et financer vos travaux :

- Devis travaux et prêt immobilier

- Exemple de devis pour un appartement

- Exemple de devis pour une maison de 150m²

- Exemple de devis pour des travaux de placo

- Devis travaux de rénovation

- Versement d’un acompte pour des travaux

Optimiser vos aides financières :

- Les aides de l’Anah

- Aides Anah pour les propriétaires bailleurs

- Ma Prime Rénov

- Aides financières régionales

- Aides pour les travaux des retraités

- Aides pour la rénovation des copropriétés

- Aides et financements pour vos travaux

Travaux techniques et structurels :

- Monter une cloison en carreaux de plâtre

- Cloison amovible : que choisir ?

- Comment choisir une cloison intérieure ?

Rénover, aménager et trouver des idées :

- Rénovation d’une maison des années 60

- Rénovation d’une maison des années 30

- Rénovation d’une maison alsacienne

- Aménagement d’un garage en pièce à vivre

- Transformer un sous-sol en espace habitable

- Réglementation pour aménager un garage en chambre

- Astuces pour aménager une chambre de bonne

- Mur d’escalade dans une salle de jeux

- Aménager un bureau sous un escalier

- Comment réparer les dégâts après un incendie ?

- Habitatpresto, le meilleur site pour trouver un artisan

- Trouver un bon plaquiste

Demandez des devis

- Devis casser un mur non porteur

- Devis rénovation studio

- Devis travaux de rénovation

- Devis travaux en ligne pour banque

- Devis rénovation appartement

- Devis rénovation globale

- Devis rénovation intérieure

- Devis rénovation maison

- Devis ouverture mur porteur

- Devis IPN

- Devis pose placo